Erik MARCHAND : le chantre du « balkan ha diskan » a définitivement retiré ses casquettes

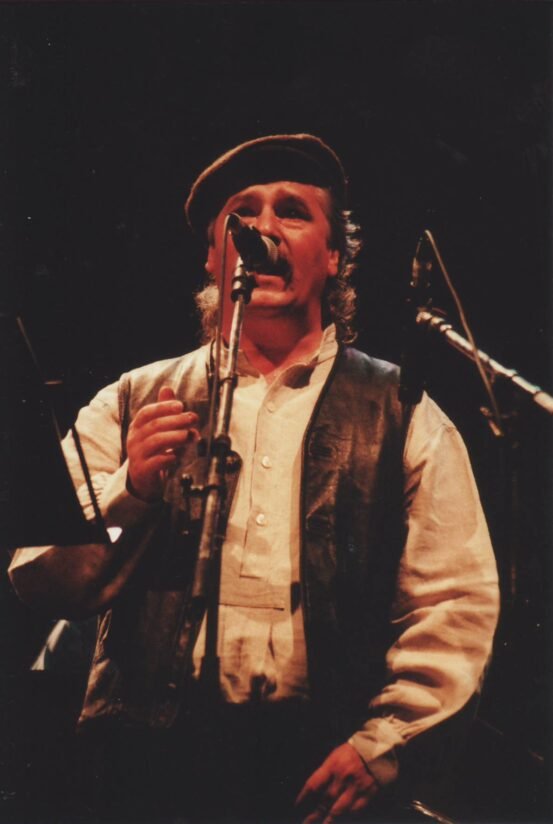

Le chanteur et clarinettiste breton Erik MARCHAND a tiré sa révérence le 31 octobre 2025, alors qu’il venait d’avoir 70 ans. La nouvelle de sa funeste rencontre avec l’Ankou, survenue en Roumanie, a ébranlé le milieu artistique et culturel de Bretagne, tant la place qu’il y a occupé depuis une cinquantaine d’années a été déterminante. Ce chanteur à la voix haute, rugueuse, granitique, assez unique, s’est imposé comme une figure primordiale et essentielle de la culture bretonne, mais sa réputation dépassait indéniablement les contours du rocher breton. Son intérêt pour d’autres cultures (est-européenne, moyen-orientale…) l’a motivé à créer des projets tant artistiques que pédagogiques qui pont pris la forme de passerelles entre les cultures et ont contribué à appréhender la matière bretonne sous un autre angle.

Né à Paris le 2 octobre 1955 d’une mère périgourdo-alsacienne et d’un père gallo-lorrain et issu d’une famille originaire du Pays de Redon, Erik MARCHAND a très tôt eu le goût des musiques du monde. La découverte d’un enregistrement de kan ha diskan (chant/contrechant, ou chant en tuilage) breton a fait l’effet d’une révélation sur le jeune Erik, qui s’est dès lors installé en Bretagne et a entrepris des collectages de chants bretons (kan ha diskan, mais aussi gwerzioù). Consciencieusement, passionnément, il a rencontré, écouté et appris des « vieux », et a travaillé notamment pour l’association Dastum, qui œuvre pour le collectage, la sauvegarde et la diffusion du patrimoine oral de l’ensemble de la Bretagne historique.

À la même époque, le chanteur breton du pays Fisel Manu Kerjean, qu’Erik a découvert lors d’un fest-noz, l’a immergé dans la culture bretonne, lui enseignant le chant et la langue. C’est ainsi que Erik MARCHAND a remporté en 1976 le prix de la Bogue d’or, un festival créé l’année précédente qui a pour but de valoriser le chant, la musique et le conte traditionnel de Haute-Bretagne, et qu’il a même chanté à Washington pour le 200e anniversaire de la déclaration d’indépendance des États-Unis !

À la même époque, le chanteur breton du pays Fisel Manu Kerjean, qu’Erik a découvert lors d’un fest-noz, l’a immergé dans la culture bretonne, lui enseignant le chant et la langue. C’est ainsi que Erik MARCHAND a remporté en 1976 le prix de la Bogue d’or, un festival créé l’année précédente qui a pour but de valoriser le chant, la musique et le conte traditionnel de Haute-Bretagne, et qu’il a même chanté à Washington pour le 200e anniversaire de la déclaration d’indépendance des États-Unis !

Il s’est subséquemment produit dans bon nombre de festoù-noz, pratiquant le kan ha diskan en compagnie d’un autre chanteur qui est devenu lui aussi une référence de la culture bretonne, un certain Jean-François Kemener (plus connu ultérieurement sous son nom breton Yann-Fañch). Erik MARCHAND est en tout cas bien vite devenu l’un des premiers chanteurs traditionnels professionnels, chantant en gallo comme en breton. Il a bien sûr eu au fil du temps plusieurs partenaires de kan ha diskan, comme Marcel Guillou, Manu Kerjean, Gilbert Bourdin, Christian Dautel, Annie Ebrel, Noluen Le Buhé, Eric Menneteau, Youenn Lange, Krismenn… À vrai dire, la liste est longue, et peut-être interminable !

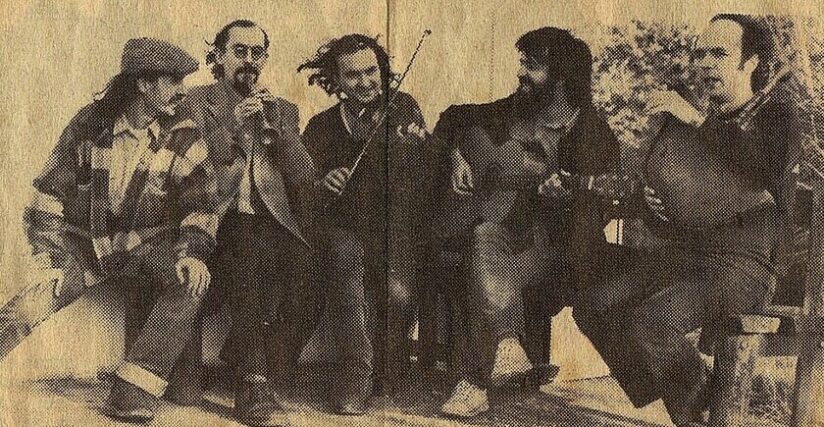

En plus du répertoire de Centre-Bretagne (Kreiz Breizh) et de celui du Pays gallo, Erik MARCHAND s’est mis à collecter celui des chants de marins et a travaillé pour le groupe Cabestan. Mais c’est au début des années 1980 qu’il connaît sa première grande expérience de musique de groupe, en co-fondant avec le sonneur Patrick Molard la formation Gwerz (en référence à la complainte bretonne du même nom, qui forme le socle du répertoire du groupe), et à laquelle se sont joints le violoniste Jack Molard, le joueur de bombarde Youenn Le Bihan, le percussionniste Bruno Caillat puis plus tard le bassiste Alain Genty.

En seulement trois disques (Musique bretonne de toujours en 1986, Au-delà en 1987, et Live en 1993) et plusieurs passages remarqués dans divers festivals, Gwerz s’est hissé au rang des formations les plus emblématiques de la musique bretonne évolutive.

Outre le chant breton, Erik MARCHAND a pratiqué un peu le biniou à ses débuts, et surtout la « treujenn-gaol », la clarinette bretonne, dont il a joué en duo avec Pierre Crépillon, Christian Duro, et a initié à Glomel, dans les Côtes-d’Armor, les Rencontres internationales de clarinettes populaires.

Il a de même intégré à la fin des années 1980 le Quintet Clarinettes, créé à l’initiative de Michel Aumont, aux côtés d’autres grands pratiquants de l’instrument : Bernard Subert (remplacé par la suite par Laurent Carre), Dominique Le Bozec, Dominique Jouve et Louis Sclavis.

Le groupe a enregistré deux disques pour Silex : Musique têtue en 1990, et Bazh Du en 1993.

Ce n’est qu’en 1988 qu’Erik MARCHAND a commencé à enregistrer des disques portant son nom, l’un consacré aux Chants à répondre de Haute-Bretagne avec ses premiers complices de kan ha diskan Gilbert Bourdin et Christian Dautrel (publié par Le Chasse-Marée), et l’autre dédié aux Chants de Haute Bretagne (« An Heñchoú Treuz » – Les Chemins de traverse), lequel paraît dans la collection Ocora de Radio-France.

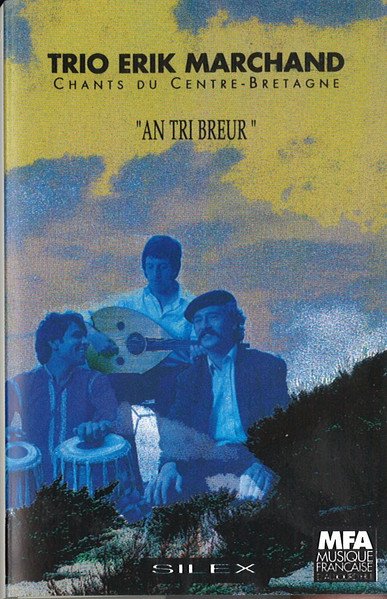

Ce disque donne à entendre le chant breton avec un accompagnement quelque peu atypique, puisque outre les « couleurs locales » des bombarde, clarinette et violon, Erik y est accompagné de Thierry Robin, guitariste, oudiste et mandoliniste angevin qui l’a secondé dans ses collectages, et d’un musicien du Rajasthan, Hameed Khan, joueur de tabla indien. L’expérience n’est pas gratuite, et découle de l’intérêt que porte Erik MARCHAND à la modalité en musique (les demi-tons et quarts de ton) et aux systèmes de variations et d’improvisations. La musique du Centre-Bretagne utilisant des intervalles non présents dans la gamme diatonique « occidentale », Titi Robin peut déployer autour du chant d’Erik une ample variété de techniques et faire montre d’improvisations modales sur un répertoire monodique, et Hameed Khan dévoile au tabla de sinueux phrasés rythmiques.

Dans ce disque, Erik MARCHAND convie également Marcel Guillou pour deux brillantes suites de trois airs en kan ha diskan.

Dans la foulée de ces Chemins de traverse, Erik MARCHAND a monté un trio avec Titi Robin et Hameed Khan et a enregistré pour le label Silex un album qui a fait date, An Tri Breur (1991), dans lequel des chants du Centre-Bretagne servent de support à des développements instrumentaux tirant vers les musiques orientales. Cette formule en trio, aussi étonnante qu’envoûtante, a tourné en Bretagne mais aussi au-delà, faisant découvrir un répertoire breton sous un angle inédit, innovant, tout en étant respectueux de la tradition. Le trio n’a pas eu l’opportunité de poursuivre son expérience sur d’autres disques, mais s’est néanmoins produit en concert ici et là jusque dans les années 2010, avec le percussionniste franco-iranien Keyvan Chemirani en remplacement de Hameed Khan.

Dans la foulée de ces Chemins de traverse, Erik MARCHAND a monté un trio avec Titi Robin et Hameed Khan et a enregistré pour le label Silex un album qui a fait date, An Tri Breur (1991), dans lequel des chants du Centre-Bretagne servent de support à des développements instrumentaux tirant vers les musiques orientales. Cette formule en trio, aussi étonnante qu’envoûtante, a tourné en Bretagne mais aussi au-delà, faisant découvrir un répertoire breton sous un angle inédit, innovant, tout en étant respectueux de la tradition. Le trio n’a pas eu l’opportunité de poursuivre son expérience sur d’autres disques, mais s’est néanmoins produit en concert ici et là jusque dans les années 2010, avec le percussionniste franco-iranien Keyvan Chemirani en remplacement de Hameed Khan.

Par la suite, l’intérêt qu’a nourri Erik MARCHAND pour d’autres cultures musicales portées sur la modalité et présentant des affinités rythmiques, mélodiques, avec les chants bretons, ainsi que son goût pour les voyages – qui l’a notamment amené à explorer plusieurs pays d’Europe de l’Est et à faire de la Roumanie son autre point d’ancrage – l’ont inspiré à initier une nouvelle expérience artistique avec des musiciens roumains jouant au sein d’un taraf (orchestre local de musique populaire), et provenant de la ville de Caransebeş, dans le Banat (dans l’ouest de la Roumanie). Constatant des similitudes entre les danses du banat et les danses de Bretagne, Erik MARCHAND a eu l’idée de « construire un répertoire de thèmes bretons et roumains choisis pour leur parenté de rythme ou de mélodie, en utilisant des formes d’ornementation ou d’improvisation balkaniques dans la musique bretonne ou en interprétant avec un style breton des balades et des danses roumaines » (sic).

Emportant dans leur aventure le sonneur Gaby Kerdoncuff, le violoniste Jacky Molard, le guitariste et oudiste Thierry Robin ou encore la chanteuse Noluen Le Buhé, Erik MARCHAND et le Taraf de Carancebeş ont écumé plusieurs scènes européennes dédiées aux musiques du monde et ont enregistré deux albums, San an Tall Ell (1994, Silex) et +Dor (1998), lequel est sorti sur BMG Classics / RCA, ce qui lui a valu une plus large représentation médiatique et promotionnelle.

Compte tenu des liens très forts qu’Erik MARCHAND a tissés avec les musiciens du Taraf de Carancebeş, cette aventure hautement synergique s’est par la suite déclinée dans des formats plus restreints, avec les Balkaniks (album Pruna en 2004) et en quartet avec Jacky Molard, le joueur de tarogato Costica Olan et l’accordéoniste Viorel Tajkuna (Unu, Daou, Tri, Chtar en 2006). Erik MARCHAND et le Taraf de Carancebeş ont néanmoins eu l’occasion de rejouer sur scène jusqu’en 2019.

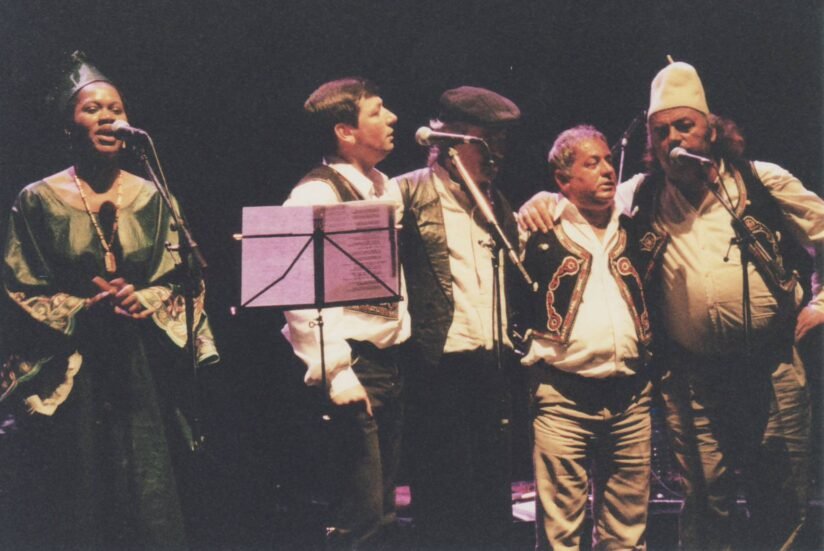

Parmi les autres créations confrontant la musique bretonne à d’autres mondes, il faut citer ce petit bijou qu’est Kan (2001, RCA), pour laquelle Erik MARCHAND a convoqué des voix sardes, maliennes et galiciennes, ou encore l’inouï Ukronia (2012, Innacor), où il explore un répertoire du Pays Gallo en regard de la modalité de musiques plus anciennes, pré-baroque et de la Renaissance.

Les univers du jazz et du rock se sont de même trouvés sur la route d’Erik MARCHAND : le premier par l’entremise de la Celtic Procession du guitariste Jacques Pellen, puis de la création Condaghes (1998, Silex) (avec le même Jacques Pellen et le trompettiste sarde Paolo Fresu, auxquels s’est joint, sur le disque et sur quelques dates, le pianiste Jean-Marie Machado ou le contrebassiste Henri Texier), et le second avec le guitariste et chanteur Rodolphe Burger (Kat Onoma) pour la création Before Bach (2004, Dernière Bande), qui a vu le concours du oudiste Mehdi Haddab et le Meteor Band puis plus tard Glück Auf (2021, Dernière Bande) avec la chanteuse et joueuse de gadulka Pauline Willervall, Mehdi Haddab et Julien Perreaudau (claviers, basse).

Pour sa dernière apparition discographique (Hiri, en 2023), Erik MARCHAND est revenu à la pratique du kan ha diskan avec deux voix représentatives de la transmission inter-générationnelle, Eric Menneteau et Youenn Lange.

Outre son éclectique parcours artistique qui l’a vu passer du kan ha diskan aux Balkans via quelques détours, Erik MARCHAND s’est aussi investi, avec Jacky Molard et Bertrand Dupont, dans la création du label discographique Innacor, spécialisé dans la musique bretonne évolutive (Jacky Molard Quartet, Pennoù Skoulm, Patrick Molard, Kristen Noguès, Charkha, Michel Aumont), le jazz (Hélène Labarrière, Jean-Luc Capozzo et Erwan Keravec, Nautilis) et les musiques du monde (Hasan Yarimdunia, Keyvan Chemirani, Nicolae Gutsa).

Enfin, sur un terrain plus pédagogique, Erik MARCHAND a initié plusieurs ateliers de musique (notamment avec le chanteur Marcel Guilloux) et s’est consacré à la transmission de « l’entendement modal dans la musique bretonne » (sic) en créant en 2003 la « Kreizh Breizh Akademi » (en clin d’œil malicieux à une autre « academy » plus médiatique), soit l’académie populaire de musique modale du Centre-Bretagne, portée par l’association Drom, dont il a été le directeur artistique et pédagogique jusqu’en 2021, où il a passé la main au chanteur et « beatboxer » Krismenn. En tant qu’initiateur du Pôle de la modalité, Erik MARCHAND a fédéré des interprètes, compositeurs, luthiers, facteurs, pédagogues et musicologues de divers horizons musicaux. La Kreizh Breizh Akademi a servi de plate-forme de formation à de nombreux acteurs de l’actuelle scène musicale bretonne et a engendré plusieurs créations collectives qui ont tourné et enregistré : Norkst, Izhpenn 12, Elektridal, Lieskan, Pemped Round, Pobl’Ba’r Machin[e], Hed, Ba’n Dañs, Bruulu, et Mémé K7. (Le onzième collectif est actuellement en cours de formation…)

Enfin, sur un terrain plus pédagogique, Erik MARCHAND a initié plusieurs ateliers de musique (notamment avec le chanteur Marcel Guilloux) et s’est consacré à la transmission de « l’entendement modal dans la musique bretonne » (sic) en créant en 2003 la « Kreizh Breizh Akademi » (en clin d’œil malicieux à une autre « academy » plus médiatique), soit l’académie populaire de musique modale du Centre-Bretagne, portée par l’association Drom, dont il a été le directeur artistique et pédagogique jusqu’en 2021, où il a passé la main au chanteur et « beatboxer » Krismenn. En tant qu’initiateur du Pôle de la modalité, Erik MARCHAND a fédéré des interprètes, compositeurs, luthiers, facteurs, pédagogues et musicologues de divers horizons musicaux. La Kreizh Breizh Akademi a servi de plate-forme de formation à de nombreux acteurs de l’actuelle scène musicale bretonne et a engendré plusieurs créations collectives qui ont tourné et enregistré : Norkst, Izhpenn 12, Elektridal, Lieskan, Pemped Round, Pobl’Ba’r Machin[e], Hed, Ba’n Dañs, Bruulu, et Mémé K7. (Le onzième collectif est actuellement en cours de formation…)

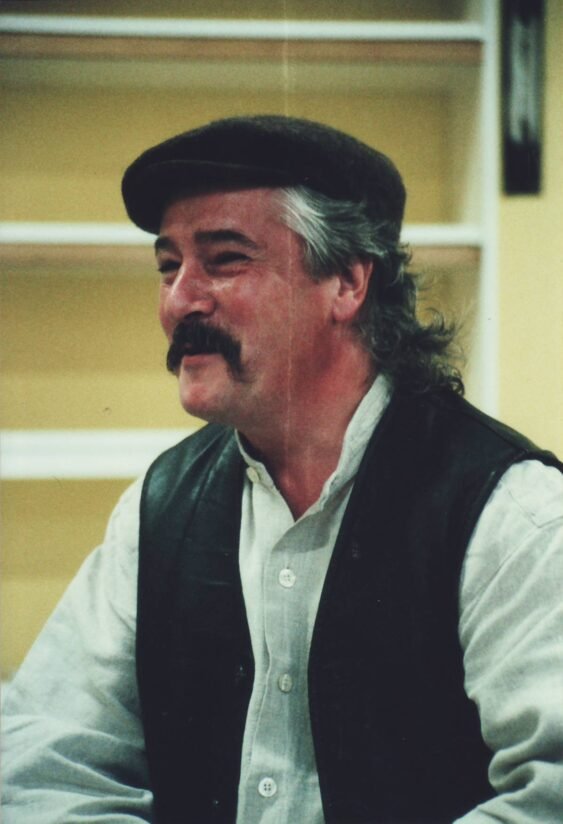

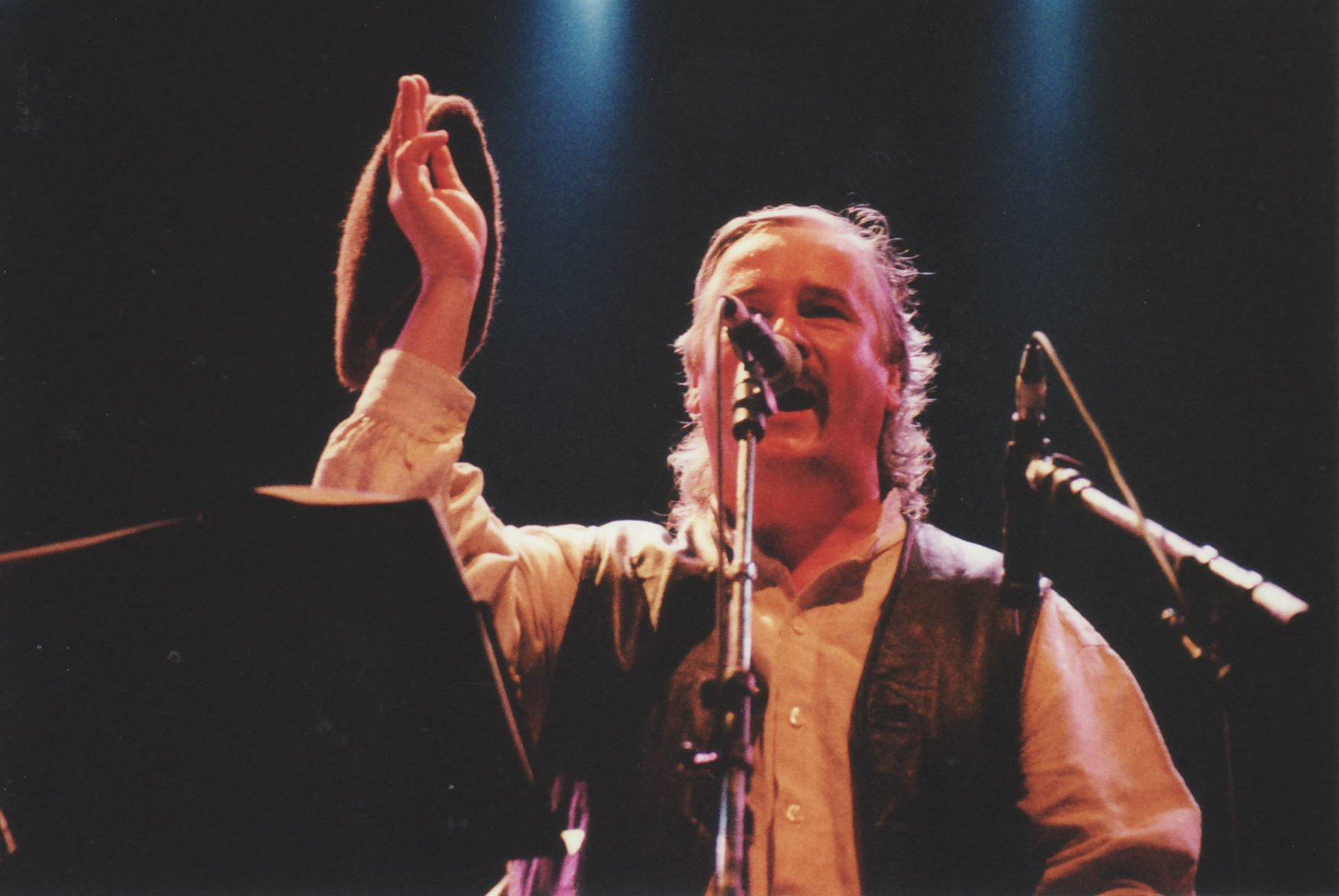

Outre un artiste pionnier et explorateur mais profondément attaché à la tradition bretonne, Erik MARCHAND a été un passeur, un transmetteur, un guide, un éclaireur, un enchanteur au service des cultures populaires du monde. Son humanité pétillait à tout instant sous son éternelle casquette, avec son regard perçant et sa moustache rieuse. Il se disait autant « kaner » (chanteur) et « diskaner », que « beajour » (voyageur), et toute sa carrière est marquée par cette identité à la fois ancrée et nomade.

Si sa voix ne résonnera plus dans les festoù-noz, scènes et salles de concerts, Erik MARCHAND laisse un héritage artistique et culturel immense dont la pertinence et la profondeur restent encore à appréhender.

Kenavo, l’artiste. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Réalisé par Stéphane Fougère

Photos de concerts : Sylvie Hamon

PS : L’équipe de Rythmes Croisés a eu par le passé l’opportunité de rencontrer Erik MARCHAND à quelques reprises pour qu’il s’exprime sur ses divers projets artistiques. Dans les jours qui suivent, nous exhumerons d’anciens articles, entretiens et chroniques parus dans la revue Ethnotempos et qui, nous l’espérons, pourront être utiles à celles et ceux qui souhaiteraient découvrir ses œuvres et la philosophie qui les motivait.