[En hommage à Erik MARCHAND, disparu le 30 octobre 2025 (lire notre article), RYTHMES CROISÉS remet à disposition un ancien article de la revue ETHNOTEMPOS dans lequel le chanteur breton s’exprime au sujet de son projet artistique avec les musiciens roumains du TARAF DE CARANSEBEŞ, projet qui a marqué les années 1990-2000 dans le domaine des musiques populaires du monde.]

Erik MARCHAND & le TARAF DE CARANSEBEŞ

Une luxuriante mélancolie

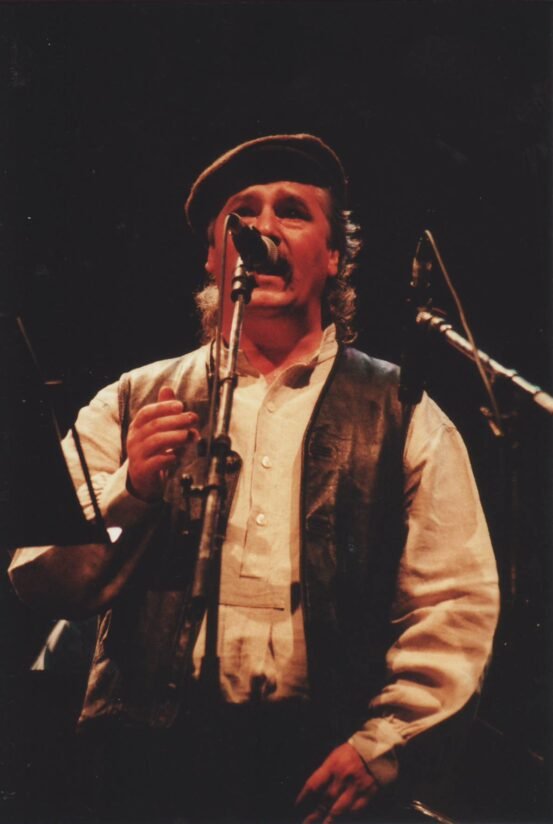

Sa voix imposante et son répertoire érudit en ont fait une figure inévitable de la musique bretonne. Et pourtant, Erik MARCHAND n’est pas un puriste attitré. C’est au contraire la quête de sonorités et d’arrangements peu communs qui caractérise de plus en plus ses travaux artistiques. Après une mémorable expérience de rencontre inter-ethnique en trio avec Thierry ROBIN et Hameed KHAN (album An Tri Breur, chez Silex), Erik MARCHAND s’en est allé chercher d’autres résonnances en Roumanie, plus précisément dans la région du Banat, où il a rencontré les musiciens du TARAF DE CARANSEBEŞ.

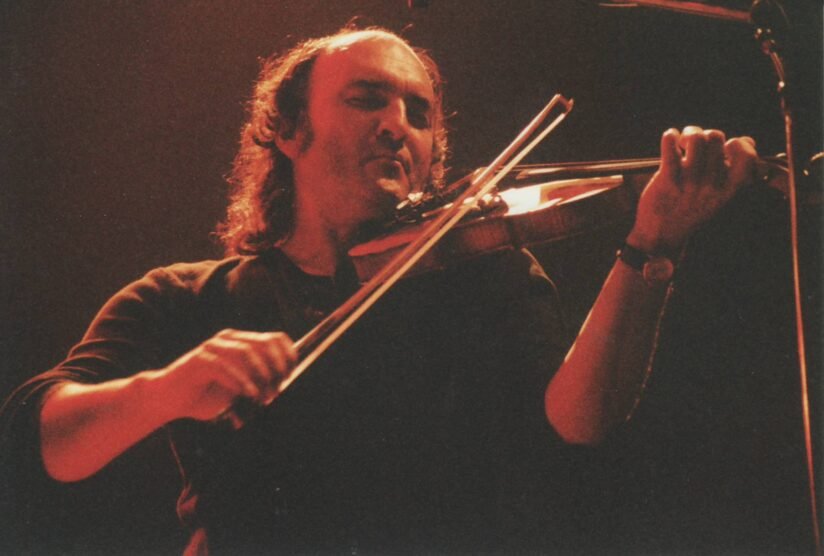

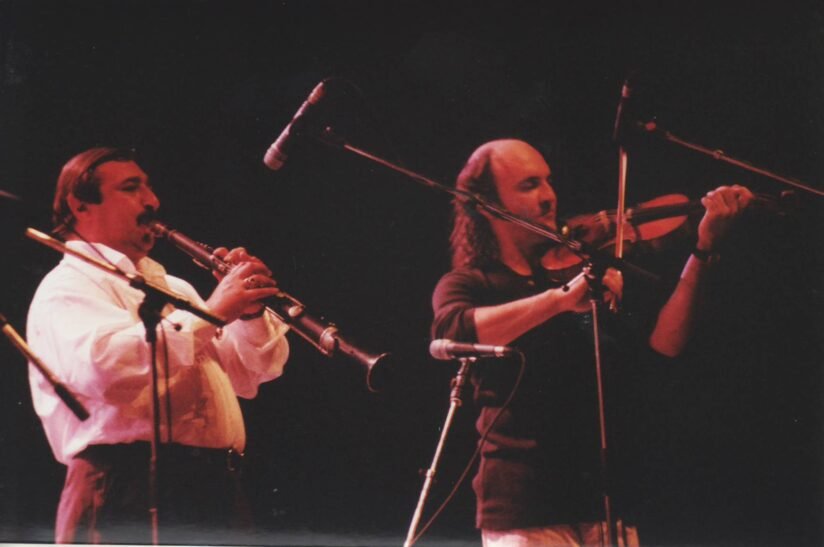

À travers deux albums, Sag an tan ell (Silex-Auvidis, 1994) et +Dor (La World/BMG, 1998), gwerz bretonne et doïna roumaine concilient leurs douleurs ancestrales, tandis que les kas a barh des festoù-noz et les horas des veillées balkanes rivalisent de scansions rythmiques et que trompette, taragot, cymbalum, violon et bombarde se pâment en une exubérance virtuose.

Du Festival interceltique de Lorient au Festival d’Ile-de-France, Erik MARCHAND, Jacky MOLARD, Gaby KERDONCUFF et le TARAF DE CARANSEBEŞ ont ainsi révélé un cousinage musical entre deux pays situés aux extrêmes de l’Europe.

En route pour une visite du Banat et présentation de la musique de taraf en compagnie d’Erik MARCHAND !

Entretien avec Erik MARCHAND

Votre projet avec le TARAF DE CARANSEBEŞ a été ponctué par deux disques. Correspondent-ils à deux phases distinctes ?

Votre projet avec le TARAF DE CARANSEBEŞ a été ponctué par deux disques. Correspondent-ils à deux phases distinctes ?

Erik MARCHAND : Absolument. Le premier disque a été issu de ma rencontre avec le TARAF DE CARANSEBEŞ lors de son premier voyage en Bretagne et du travail de composition que l’on a fait ensemble. C’était un premier jet. Le second, +Dor, est à mon avis plus abouti que le premier puisque la pratique commune de la musique bretonne et de la musique roumaine était plus enracinée en chacun de nous.

Comment avez-vous rencontré ces musiciens roumains ?

EM : J’organise un festival qui s’appelle les Rencontres internationales de la clarinette populaire et, comme je voyage beaucoup, j’ai eu l’occasion d’inviter les musiciens du Taraf. On cherchait un joueur de taragot et je savais qu’il y avait de bons musiciens à Caransebes.

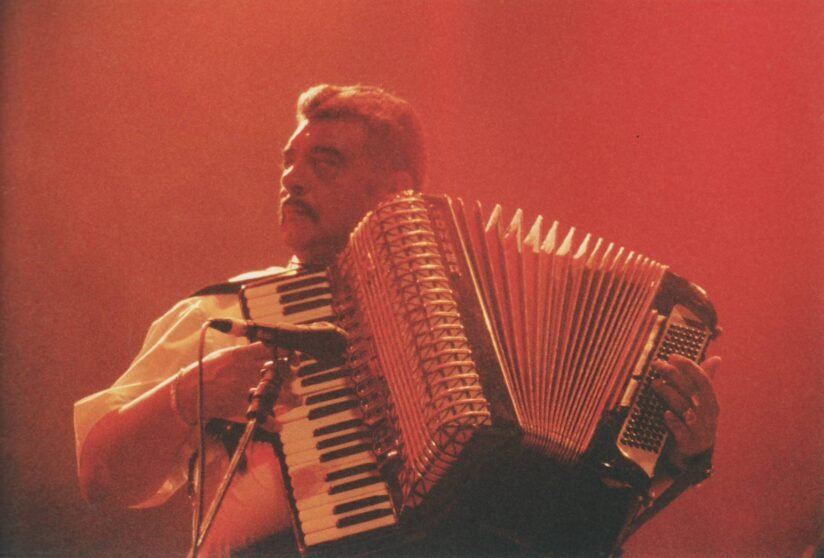

Il y a donc 8 ou 9 ans que je suis allé à Caransebes pour rassembler ces musiciens qui jouent avec moi aujourd’hui, à ces différences près qu’on n’a plus le contrebassiste (il est parti de Caransebes pour habiter une autre ville) et qu’on a changé d’accordéoniste. Celui qu’on avait au début était un peu âgé et a eu des problèmes de santé : il a fait un infarctus juste avant de partir en tournée. Il buvait trop de café et fumait trois paquets de cigarettes par jour. Il fume toujours, du reste ! Bref, la vie en tournée est toujours un peu difficile pour quelqu’un sujet aux infarctus. C’est Florea SANDU qui l’a remplacé.

Il y a donc 8 ou 9 ans que je suis allé à Caransebes pour rassembler ces musiciens qui jouent avec moi aujourd’hui, à ces différences près qu’on n’a plus le contrebassiste (il est parti de Caransebes pour habiter une autre ville) et qu’on a changé d’accordéoniste. Celui qu’on avait au début était un peu âgé et a eu des problèmes de santé : il a fait un infarctus juste avant de partir en tournée. Il buvait trop de café et fumait trois paquets de cigarettes par jour. Il fume toujours, du reste ! Bref, la vie en tournée est toujours un peu difficile pour quelqu’un sujet aux infarctus. C’est Florea SANDU qui l’a remplacé.

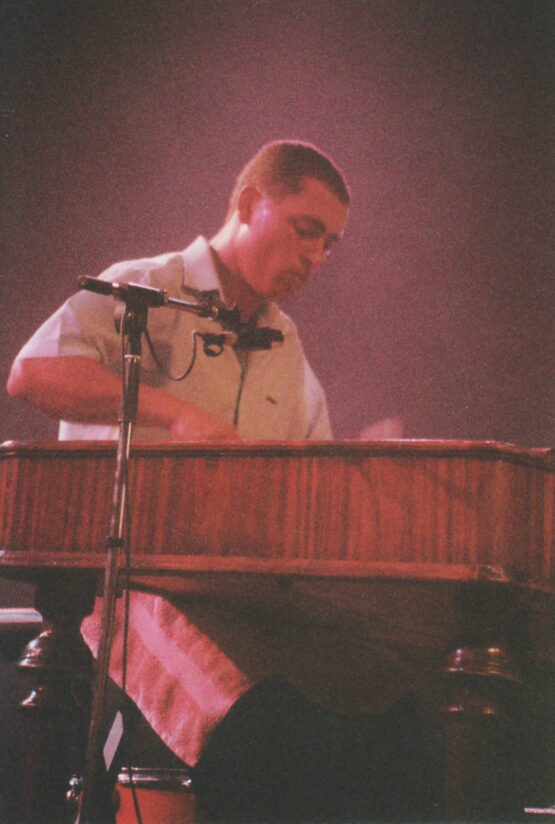

Sinon, la forme de l’orchestre n’a que très peu changé. Les musiciens principaux, les mélodistes (saxophone, trompette et taragot) sont les mêmes qu’au début, à part Alexei CIOBANU, le jeune joueur de cymbalum qu’on a invité il y a trois ans.

Hasard et affinités

Hasard et affinités

Avant de rencontrer ces musiciens, aviez-vous eu l’idée de travailler avec un taraf ou d’élaborer un projet autour de la musique roumaine ?

EM : Non. C’est arrivé par un concours de circonstances, par affinités humaines et musicales. L’occasion faisant le larron, en Bretagne, ils ont commencé à jouer quelques gavottes pour faire danser les gens et on s’est mis en tête de construire quelque chose de plus complet à partir de cela.

A priori, y avait-il des éléments communs à la tradition bretonne et la tradition roumaine ?

EM : Oui. Les raisons pour lesquelles on joue, en Banat comme en Bretagne, sont les mêmes. On trouve l’équivalent des festoù-noz en Banat, avec des gens de toutes générations dans la salle des fêtes du bourg, il y a des danses en couple et des danses en chaînes, les musiciens jouent aussi pour les mariages. On fait vraiment le même métier.

De plus, musicalement parlant, il y a des points communs mélodiques et rythmiques. Pour ma part, je suis plutôt étonné qu’il n’y ait pas de points communs dans les musiques populaires d’une « région » aussi petite que l’Europe ! Les points communs sont plus faciles à trouver que les différences.

De plus, musicalement parlant, il y a des points communs mélodiques et rythmiques. Pour ma part, je suis plutôt étonné qu’il n’y ait pas de points communs dans les musiques populaires d’une « région » aussi petite que l’Europe ! Les points communs sont plus faciles à trouver que les différences.

L’exotisme qu’on nous a inculqué soit pour des raisons touristico-économiques, soit pour des raisons « politiques », nous fait croire que les gens qui habitent par-delà nos frontières sont très différents de nous. En réalité, sans aller jusqu’à dire qu’on fait exactement la même chose, les points communs sont courants.

Le rôle d’un taraf serait donc équivalent à celui d’un groupe de fest-noz ?

EM : Absolument. Comme en Roumanie, on se marie plus facilement qu’en Bretagne. (rires) La différence, c’est que, en Roumanie, et plus particulièrement en Banat (toutes les régions n’ayant pas tout à fait la même histoire musicale), il n’y a pas la notion de musique de variétés qui existe en France. La musique populaire et la musique de variétés sont liées. C’est à peu près la même chose. Il n’y a pas ce côté show-biz de la musique de variétés. Il y a une part de show-biz dans la musique traditionnelle, populaire, les choses sont beaucoup plus liées. C’est la principale différence.

Ici, à une époque, la musique de variétés occidentale a été d’abord très influencée par la musique issue des formes classiques de musique occidentale. Depuis, ça a changé. Par exemple, la variété qu’on entend aujourd’hui sur la bande FM ne ressemble pas à du kan ha diskan. (rires) Alors que, dans les Balkans, et presque partout dans le monde, ce qu’on entend sur la bande FM et ce qu’on entend dans l’équivalent des festoù-noz du coin est assez proche. Ce sont les mêmes chansons. Très souvent, les chanteurs et chanteuses du Banat traduisent en roumain des chansons issues de la scène de variétés yougoslave, des choses connues aujourd’hui en Occident par le biais de gens comme KUSTURICA. Il y a des ponts constants.

Ici, à une époque, la musique de variétés occidentale a été d’abord très influencée par la musique issue des formes classiques de musique occidentale. Depuis, ça a changé. Par exemple, la variété qu’on entend aujourd’hui sur la bande FM ne ressemble pas à du kan ha diskan. (rires) Alors que, dans les Balkans, et presque partout dans le monde, ce qu’on entend sur la bande FM et ce qu’on entend dans l’équivalent des festoù-noz du coin est assez proche. Ce sont les mêmes chansons. Très souvent, les chanteurs et chanteuses du Banat traduisent en roumain des chansons issues de la scène de variétés yougoslave, des choses connues aujourd’hui en Occident par le biais de gens comme KUSTURICA. Il y a des ponts constants.

Donc, des collègues sont chez eux les seules « vedettes » disponibles. C’est à peu près comme si Johnny HALLIDAY habitait Poullaouen et chantait dans les mariages. C’est quasiment de cet ordre-là !

Fonctionnement local et opportunités internationales

Un taraf est-il affilié à un « pays » comme en Bretagne ?

EM : Ca dépend des tarafs, des ensembles. Certains ne jouent que sur un très petit territoire (parce qu’ils ne sont pas excellents ou pas très connus) et d’autres sillonnent toute la Roumanie. Aujourd’hui, par exemple, la musique du Banat est très à la mode. Même pour un mariage, on peut faire venir des gens qui sont à 500/600 km pour venir l’animer. Ça peut arriver. Dans ce cas, ils sont priés de jouer de la musique du Banat, et non de la musique de Transylvanie s’ils sont invités en Transylvanie ! Un peu comme la musique bretonne est à la mode ailleurs qu’en Bretagne.

Combien de musiciens peut-on trouver dans un taraf ?

Combien de musiciens peut-on trouver dans un taraf ?

EM : Un taraf, ce n’est pas récent et c’est un orchestre à géométrie variable. On a appelé ici cet orchestre le TARAF DE CARANSEBEŞ, avec cette forme-là, mais le concept, le nom TARAF DE CARANSEBEŞ, n’existe pas en Roumanie. Il n’existe que sur scène, en tournée. Sinon, tous les musiciens jouent soit ensemble, soit avec d’autres musiciens, d’autres formations. Tous les grands musiciens peuvent jouer avec à peu près n’importe qui, et à la demande d’un organisateur, de quelqu’un qui va se marier, etc.

Sont-ils plus portés par l’écriture ou par l’improvisation ?

EM : Ni l’un ni l’autre. Ils jouent des morceaux qui appartiennent à la tradition orale soit très anciens, soit composés par des musiciens. En général, dès qu’un thème est composé par un musicien, quinze jours après, tout le monde le connaît parce qu’il ne faut pas être en reste. Il y a une édition de cassettes audio qui est considérable. Tout le monde enregistre par an deux ou trois cassettes de musique instrumentale ou accompagnant des chanteurs ou des chanteuses qui sont vendues sur les marchés locaux. Il n’y a pas de maisons de disques au sens occidental du terme. En revanche, il y a beaucoup de petits studios qui font des cassettes, et ça se vend très bien. Il y a des cassettes « spécial chansons de Noël », des cassettes pour les fêtes de l’été.

D’autres tarafs ont visiblement opté pour une carrière internationale, comme le TARAF DE HAIDOUK.

EM : Ce sont les opportunités occidentales qui font ça. Tout le monde aimerait bien avoir une carrière internationale. Il y a seulement quelques musiciens qui ont la chance de pouvoir travailler avec des managers occidentaux. Ça leur donne les moyens de tourner. Mais il y a énormément de bons musiciens en Roumanie qui seraient très contents de jouer en Europe et partout dans le monde.

Du brouillage sur les pistes

De quoi est fait votre répertoire ?

EM : Il y a des thèmes bretons, des thèmes roumains, des thèmes spécialement composés pour la rencontre et pour créer une cohérence dans certains morceaux afin que tous les morceaux soient assez composites dans leur structure. Les chansons sont bien sûr chantées à 90 % en breton et quelques-unes – relativement peu – en roumain. Je parle correctement le roumain, mais il m’est plus difficile de le chanter. J’ai plus pour habitude de chanter en breton ! Tous les types de thèmes musicaux sont présents.

Quel est le rôle des musiciens bretons (Jacky MOLARD et Gaby KERDONCUFF) ? Sont-ils là pour renforcer le côté breton de la chose ?

Quel est le rôle des musiciens bretons (Jacky MOLARD et Gaby KERDONCUFF) ? Sont-ils là pour renforcer le côté breton de la chose ?

EM : C’est pour brouiller encore plus les pistes ! (rires) Gaby joue très bien la « hora » et la « jocuri de doi » à la bombarde. Il y a même des gens qui m’ont demandé : « Mais alors c’est un Roumain qui a appris à jouer de la bombarde ? » Ou bien : « C’est un Breton qui a appris à jouer de la musique roumaine ? »

Le but est que les gens oublient les origines et se laissent porter par la musique telle qu’elle est écrite. On ne s’étonne plus trop des rencontres avec le jazz, on s’étonne plus des rencontres entre musiques populaires, mais finalement c’est la même chose. Il s’agit d’apporter des accents différents, des couleurs différentes, une virtuosité qui s’installe. C’est ça qui m’intéresse le plus.

Le brassage des identités

Je crois que vous avez eu l’occasion de jouer avec le TARAF DE CARANSEBEŞ en Roumanie. J’imagine que l’accueil a été différent d’ici ?

EM : Exactement. Certains ont trouvé amusant le fait que je chante en breton. Idem pour la danse.

Vous savez, dans les Balkans, les gens sont habitués à des musiques comparables chantées dans des langues différentes. Je pourrais chanter en serbe, mais je chante en breton. Ce n’est pas la langue du coin, mais ça marche quand même !

Je me rappelle d’une fois où, avec le trio comprenant Thierry ROBIN et Hameed KHAN, alors qu’on venait de sortir notre premier disque, on est allés déjeuner à Angers, dans un restaurant libanais tenu par des amis de Thierry. Ils venaient d’embaucher un cuisinier libanais qui était arrivé quinze jours auparavant du Liban. On a mis notre cassette pour écouter et, à la fin du repas, le cuisinier sort des cuisines et demande : « Pourrais-je vous acheter une cassette avec le chanteur turc, là ? » (rires) Pour lui, c’était de la musique orientale parce qu’il y avait du oud, des tablas, alors que la majorité des thèmes sont bretons. Ça lui a plu. Il ne connaissait pas la langue. Ce n’était pas de l’arabe, donc pour lui c’était forcément du turc ! (rires)

Je me rappelle d’une fois où, avec le trio comprenant Thierry ROBIN et Hameed KHAN, alors qu’on venait de sortir notre premier disque, on est allés déjeuner à Angers, dans un restaurant libanais tenu par des amis de Thierry. Ils venaient d’embaucher un cuisinier libanais qui était arrivé quinze jours auparavant du Liban. On a mis notre cassette pour écouter et, à la fin du repas, le cuisinier sort des cuisines et demande : « Pourrais-je vous acheter une cassette avec le chanteur turc, là ? » (rires) Pour lui, c’était de la musique orientale parce qu’il y avait du oud, des tablas, alors que la majorité des thèmes sont bretons. Ça lui a plu. Il ne connaissait pas la langue. Ce n’était pas de l’arabe, donc pour lui c’était forcément du turc ! (rires)

Qu’est-ce que ça aurait été si vous aviez tourné en Transylvanie, avec tout ce melting-pot de cultures !

EM : Oui. Mais vous savez, en Banat, il y a plus de melting-pot qu’en Transylvanie. C’est la région qui rassemble le plus de minorités de toute l’Europe. Il y a des Tchèques, des Slovaques, des Serbes, des Croates, des Ukrainiens, des Roumains, des Bulgares, des Hongrois. Il y a eu des Français jusqu’à l’époque napoléonienne et quelques Turcs, partis il y a vingt ans. C’est considérable ! Chaque communauté parle sa langue et pratique sa musique. Ces communautés habitent dans des villages ruraux.

Et elles s’entendent bien, quand la politique ne s’en mêle pas ?

EM : Oui. Sauf pour une communauté qui est un peu mal vue par tout le monde : la communauté tzigane. La Roumanie est un pays malheureusement assez raciste.

À suivre

L’album +Dor marque donc une nouvelle phase de votre travail avec le TARAF DE CARANSEBEŞ. Selon vous, y a-t-il encore possibilité de poursuivre l’expérience ?

EM : Oui, je pense qu’il y a encore d’autres choses à faire avec ce taraf. J’ai des idées de choses qu’on n’a pas encore réussi à faire, à bien placer. Ça se fera dans un avenir assez proche, d’ici un ou deux ans.

Là, j’ai travaillé sur un autre projet de rencontres (une fois de plus) avec uniquement des chanteurs. Ce projet s’appelle Kan et vient d’être enregistré ; il devrait peut-être sortir en novembre. Il rassemble deux groupes de chanteurs polyphoniques – l’un avec quatre chanteurs albanais, l’autre avec quatre chanteurs sardes -, une chanteuse galicienne, une chanteuse malienne et moi. C’est entièrement « a capella » et l’écriture musicale joue sur les rapports entre la polyphonie et la monodie.

Là, j’ai travaillé sur un autre projet de rencontres (une fois de plus) avec uniquement des chanteurs. Ce projet s’appelle Kan et vient d’être enregistré ; il devrait peut-être sortir en novembre. Il rassemble deux groupes de chanteurs polyphoniques – l’un avec quatre chanteurs albanais, l’autre avec quatre chanteurs sardes -, une chanteuse galicienne, une chanteuse malienne et moi. C’est entièrement « a capella » et l’écriture musicale joue sur les rapports entre la polyphonie et la monodie.

Ça m’a pris pas mal de temps, et il y a encore plein de choses à faire en termes de mixage, de montage. C’est donc ce qui m’a pris la majorité de mon temps en matière de création. Par conséquent, je n’ai pas mis d’autres choses en place avec le taraf, mais on va le faire.

Propos recueillis par Stéphane Fougère et Sylvie Hamon

– Photos : Sylvie Hamon

(Article original publié dans

ETHNOTEMPOS N° 7 – Novembre 2000)